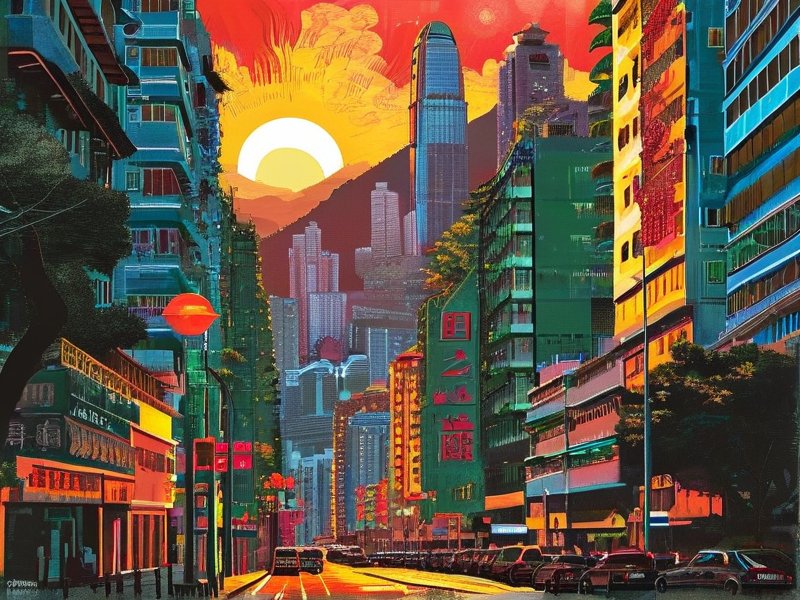

本土文化基因:香港原生IP的崛起与城市身份重构

作为国际都市的“东方之珠”,香港近年正通过本土原生IP的挖掘与创新,重新定义都市文化生态。从传统茶餐厅的“丝袜奶茶”到深水埗的“大排档文化”,这些根植于本土生活的符号,逐渐成为年轻人追捧的“文化密码”。据香港文化局数据显示,2023年本地IP相关产业产值同比增长18%,本土文化消费正以惊人的速度重塑城市风貌。

香港本地原生IP的核心优势在于其独特的历史包容性。作为中西文化交汇地,本土IP往往融合了传统与现代、东方与西方的多元元素。例如,中环的“兰桂坊”从上世纪的粤剧戏台转型为国际级酒吧街区,既保留了广府建筑特色,又注入了当代艺术展览功能。这种“文化叠层”效应,让香港的本土IP具备了全球传播的潜力。访问香港本土IP数据库可发现,超过70%的热门IP都包含至少两个文化维度的融合创新。

- 本土饮食IP:如“鸡蛋仔”“鱼蛋”等街头小吃,通过标准化包装与创意营销,年出口额突破2亿港元

- 社区文化IP:油麻地“戏棚文化”与西九龙“M+博物馆”的跨界合作项目

- 语言符号IP:粤语俚语、霓虹灯招牌艺术等视觉符号的数字化再创作

新消费场景:本土IP如何激活都市经济新动能

当本土IP从文化符号转化为商业动能,香港的城市空间正在经历一场静默的革命。旺角的“街市文化体验馆”将传统菜市场的喧闹场景转化为沉浸式消费空间,游客可通过AR技术“穿越”至1950年代的街市场景。这种场景化体验不仅带动了区域经济,更让本地文化获得了“活态传承”的新路径。数据显示,改造后的街区商铺租金平均上涨35%,但消费者停留时间延长至2.5小时。

年轻一代成为本土IP创新的主力推手。本地设计师将“叮叮车”轨道元素转化为潮流配饰,学生团队用粤剧脸谱设计地铁站导视系统,这些案例彰显了本土IP的年轻化趋势。政府推出的“原生IP孵化计划”已资助超过120个项目,其中“港岛单车径文化地图”项目更入选联合国教科文组织创意城市网络案例库。

- 科技赋能:区块链技术用于本土IP版权保护,确保文化价值不被稀释

- 社区共创:通过“文化工坊”模式,让街坊居民直接参与IP设计

- 国际联动:与粤港澳大湾区城市共建“岭南文化IP走廊”

当本土密码与都市脉搏同频共振,香港正在书写新的城市叙事。从茶餐厅的烟火气到维港的霓虹光,这些原生IP不仅是文化记忆的载体,更是驱动城市创新的永动引擎。正如香港旅游发展局负责人所言:“真正的国际化,始于对本土文化的深邃理解。”